|

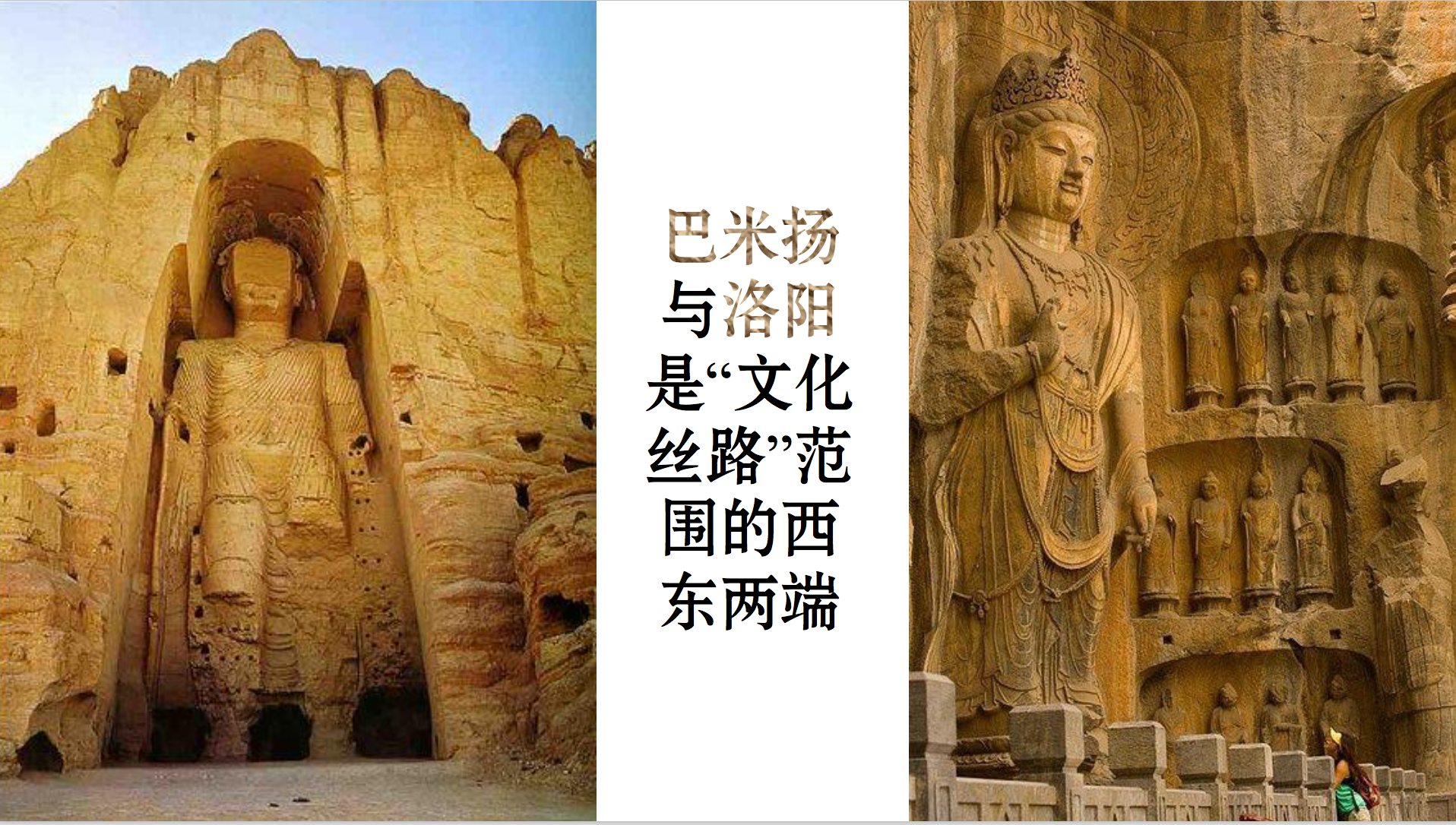

丝绸之路不是一条直达欧洲的一线通道,这种印象是被今天的历史研究与高铁的铺设共同建构的;丝绸之路的西段不是不存在,而是以一种纵横交错的网状形式而存在;海上丝路这一说法,多少带有一些中国中心论…… 2017年11月18日,以《新世界史2》的出版为契机,孙隆基先生在成都方所展开了一场题为《丝绸之路新释》的演讲。 孙隆基提出了许多独特的看法,破除了我们以往对丝绸之路的刻板印象:丝绸之路不是一条直达欧洲的一线通道,这种印象是被今天的历史研究与高铁的铺设共同建构的;丝绸之路的西段不是不存在,而是以一种纵横交错的网状形式而存在;海上丝路这一说法,多少带有一些中国中心论……孙隆基把巴米扬和洛阳看作“文化丝路”的东西两端,正是受到贵霜佛教的影响,才会在南北朝出现皇帝佛、皇帝菩萨,到了武则天就说她是弥勒下生。他进一步指出,丝绸之路在佛法东传上的意义,要大于我们理解的经济上的意义。

孙隆基 以下为孙隆基先生订正后的实录,配图来自现场放映的ppt: 当然丝绸之路是一个老的题目了,我想给它一个比较新的诠释,这个诠释一方面是反映了最晚近的研究——欧美学者的研究,当然也包括新的考古发现。另外一方面是我个人的看法,可以说是有点创意甚至有点大胆。

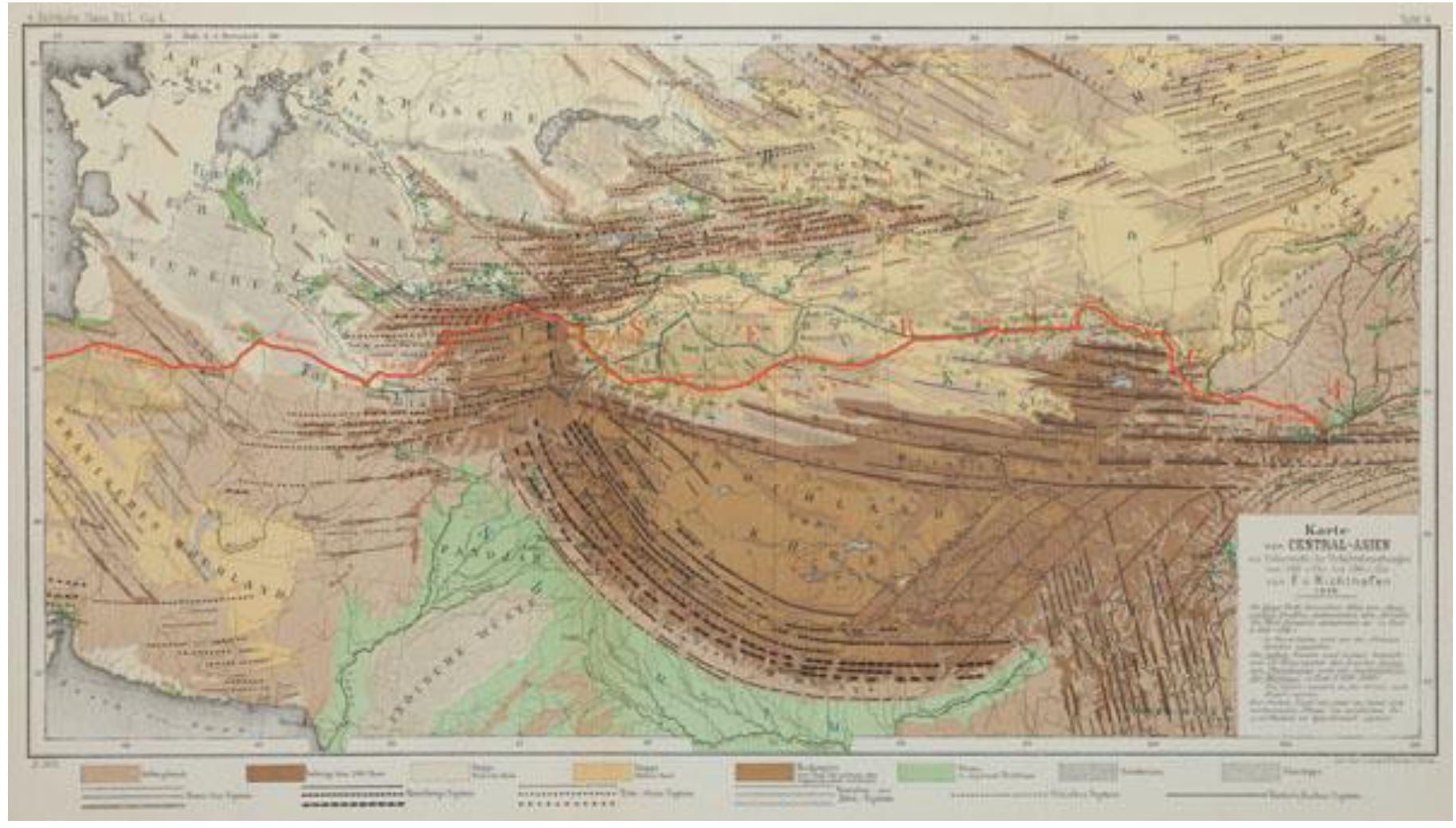

李希霍芬的地图 “丝路”这个名词直到1877年才由中国现代地理学奠基者费迪南‧冯‧李希霍芬男爵(Baron Ferdinand von Richthofen)所创造。当然,这是一个德国人,我们现在不见得会承认他是中国现代地理学之父,他是丁文江的老师。他为什么会创造“丝路”这个名词呢?他曾在1866—1872年间在中国工作,调查煤矿和港口。这是他的任务,你说他为帝国主义服务也不为过,当然我们现在很少用这个名词了。 李希霍芬的地图将罗马时期中国与欧洲间的路线描绘为一条大道——其实是一条针孔状的道路。红线来自欧洲古典地理学者托勒密与马利诺斯的记载,蓝线则根据中国史书。

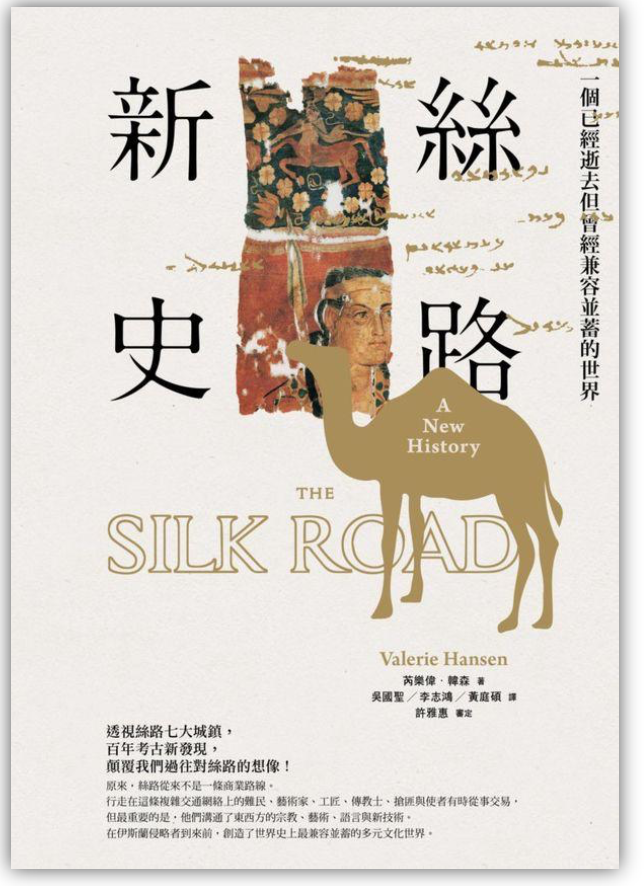

《丝路新史》 2012年有一本书叫作《丝路新史》,它的作者是韩森女士,现在这本书已经翻成中文了,我引用一段这本书里的话:“他的丝路在许多方面像极了一条横切欧亚大陆的笔直铁道。事实上,李希霍芬负责设计一条从德国占领山东、经西安附近煤田直达德国的可行铁路干线。”(《丝路新史》[2012],页015)。李希霍芬将“丝路”想象成一条未来要为德意志帝国修建的从中国内地一直到德国的铁轨。

今天的高铁架设 而“丝路”是一条直达欧洲的一线通道的刻板印象,又为今天高速铁路的架设所加强。因此,我说历来都把“丝绸之路”与新疆一带的绿洲城市过度等同此。

刻板印象 带自汉代“通西域”始,就是中国与更西大亚洲之地交通的孔道、被定型为东西交通史的通衢,并且顶着佛法东传之路的光环。我等一下会讲到,佛法东传的意义会大于我们理解的“丝路”的意义。 刚刚讲到的基于最新的考古资料所写成的《丝路新史》(Silk Road: A New History, 2012),作者是芮乐伟‧韩森(Valerie Hansen),这是台湾版翻译,大陆也有。我引用其中一段: “[新疆]丝路沿线主要是农耕而非商业聚落,这表示多数居民靠耕地营生,并未参与商业贸易。人民终其一生未曾离开出生地附近。贸易活动多半是地方性的,而且往往只是以物易物,并不使用货币。每个聚落都有截然不同的认同,今昔皆然。唯有战争与政治动荡迫使人民离开家乡时,丝路沿线的聚落才会吸纳大量的流亡者。”(麦田版,2015,页010-011)

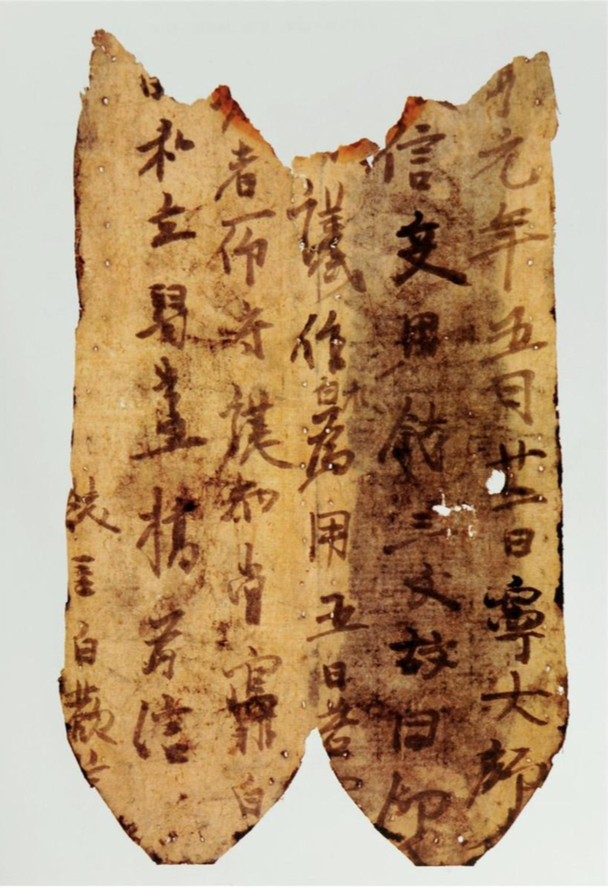

尼雅文书 “在尼雅发现的近千件西元三、四世纪佉卢文书中仅一件提及‘商人’,当商人从中国来,当地人就可以请他帮忙估量丝绸的价钱。为数不多的商人受到严密监视。” (《丝路新史》,2015麦田版,页303) 因此我们可以看到,“西域”绿洲城市小国寡民、并无承载国际贸易的容量,地方经济反以农耕为主,买卖采以物易物,跨绿洲的贸易则是小规模商贩性质的。此带的货币化多赖中国派遣的驻屯军。自公元前1至公元3—4世纪,这是中国的两汉时期,当时中国丝帛以军士薪饷或货物的方式被运至西域,最初的集散地在楼兰。

楼兰戍堡中中国士兵的军饷 那中国发军饷为什么要用丝帛呢?一来,中国的铜钱是不准出境的,而且西域人也不要铜钱,他们要的是波斯那边的金和银,铜不太值钱,而且铜很重,不方便运输,因此丝帛(也就是生丝)比较方便。丝帛遂具有了货币功能,且制造了一个消费市场。等于说当时的驻屯军是一批消费的顾客,如果不派军队过去,那个地方完全是自然经济。

唐太宗征讨西域的进军路线 现在我们来看唐朝。据《通典》记载,在730至740年代,唐朝政府每年向西域4个都护府投入的军饷达90万匹丝帛(《丝路新史,页140》)。这是一个很大的数量,等于说当地的丝的供应,不可能靠私商带过来,完全是靠政府的力量。

吐鲁番文书 唐代活跃于西域丝路的商贾多为粟特人,他们的老家在撒马尔罕一带。公元600前后高昌国(吐鲁番)官员记录的一份对商人交易所征的货物税,内中48个买方与卖方中有41位是粟特人,以波斯式的银币课税,而非中国的铜钱,文中提到丝线没提丝匹(《丝路新史》,页131—132)。

粟特商人 公元670前后,高昌地区的粟特人曹禄山到中国法庭控告一名中国商人,要求对方归还一笔借款。“禄山”很明显是伊朗名字,比如说安禄山。曹兄长贷款给对方后,就带着2头骆驼、4只牛与一头骡南下龟兹,负载货品包括丝绸、弓箭、碗和马鞍,没抵达目的地,推测已遇害,可能被土匪杀了。如此规模的运载操作贸易量极有限在,这绝对不是国际贸易,这顶多是一个绿洲到另一个绿洲之间的贸易。 安史之乱后,唐朝势力被吐蕃逐出西域。803年,回鹘人又从吐蕃人手中取得吐鲁番,回鹘帝国灭亡后,部分回鹘撤至吐鲁番,以高昌为都。那么,“根据13—14世纪吐鲁番的回鹘文契约,地方经济在很大的程度上回到以物易物的模式,人们以动物和土地交换定量的谷物或布匹(经常是棉,它取代丝作为货币。)”(《丝路新史》,页141)。你看,中国军队一撤走,丝的供应也没有了,现在人们又回到了以物易物的模式。 中国开始没想搞丝绸贸易,它是为了国防的理由,也就是要控制从河西走廊到今天西域的地区,为了对付草原帝国——最早是匈奴,后来是突厥和高原上的吐蕃。中国因国防理由使丝货币大量流入该走廊,我认为即使这些产品由粟特人国贸化,再加上由外交使节团带出的丝绸,以及朝圣者对沿途寺庙的供奉——朝圣者沿途要住在“招待所”,你要供奉嘛,我们现在当然可以用信用卡或者二维码支付,当时是用丝匹——如此规模的操作仍无可能远届地中海,顶多达到东伊朗。《丝路新史》遂据此判断更西段落的所谓“丝路”根本不存在。

丝路西段 我觉得不是这样,“丝路”西段不是不存在,而是以另一种形式存在。“丝路”西段肯定是有的,否则古代世界无法串联起来——我在《新世界史》第2卷第17章写到这点——但它不一定与今日新疆之地一气呵成,而是涵盖面更广。与通往“西域”的微细孔道式“丝路”相比,更西地段的“丝路”更似冲积平原上纵横交错的河道,否则很难解释丝商品的无孔不入。这段道路不一定是东西向的,可能中途会从草原地带过来。

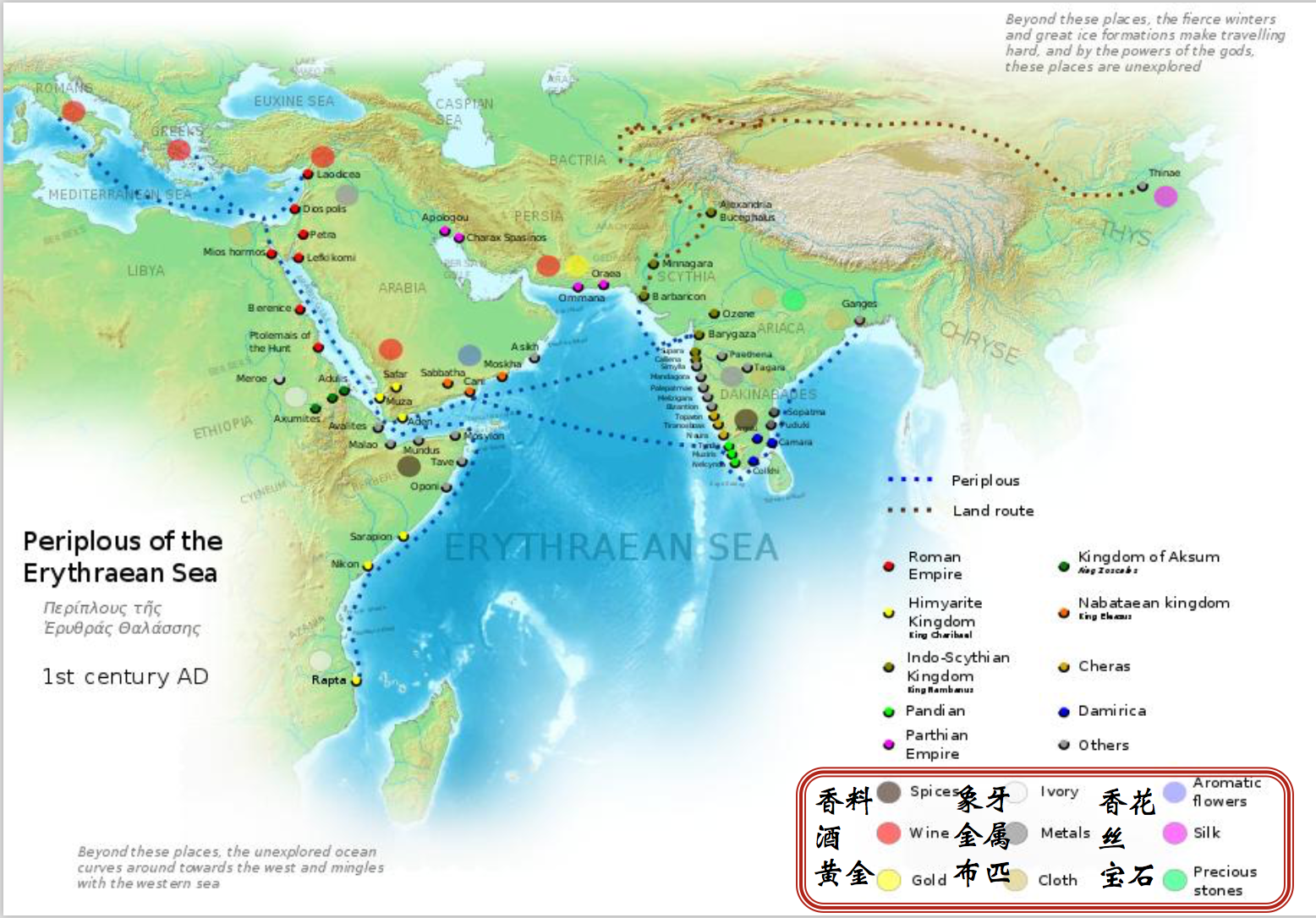

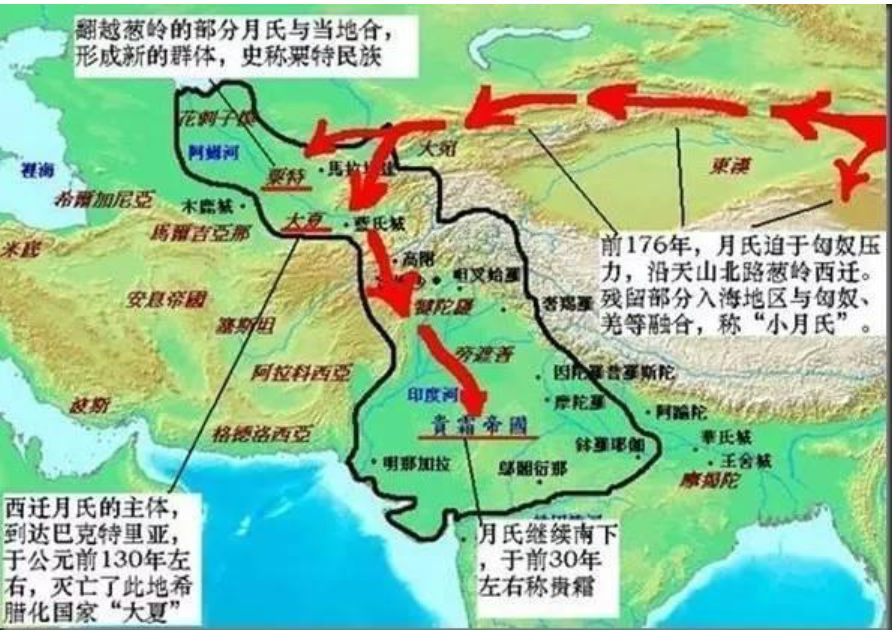

贵霜帝国 我在第17章写过古代四大帝国,其中之一就是贵霜帝国。在贵霜时代,“丝路”西段包括从内亚南下印度西海岸的港口,由此转运至罗马的海上商路。贵霜帝国是由中国边疆地带的月氏人建立的,后来迁走的那批人叫大月氏,留在中国境内的是小月氏。

《厄里塞雷亚海航行记》 罗马帝国时期,有人用希腊文写作了一部《厄里塞雷亚海航行记》,厄里塞雷亚就是印度洋,里面列举了红海和印度洋商埠,这里面是1世纪的罗马人记录了他们当时通商的口岸。这本书记载了贵霜之巴尔巴里(Barbarikon)、其南的巴里伽扎(Barigaza)以及半岛南端的穆兹里亚(Muziria),它们印度西海岸与罗马海上贸易的大埠。贵霜的港口会有一些运到欧洲的中国丝。 贵霜帝国的建朝者叫作丘就却(Kujula Kadphises, r. 30-80 CE),“丘就却”这个名字是《汉书》里记载的。贵霜钱币上他的头像是仿罗马奥古斯都头像,还用希腊字母书写贵霜铭文,这是为了和罗马人做生意。贵霜文是什么文呢?就是大夏文,大夏文就是东伊朗语。我们来看巴里伽扎一地的“西部太守”拿阖般涅(Nahapana,公元1或2世纪)的希腊化钱币。“西部太守”是我的翻译,这些“西部太守”是以前安息帝国征服印度北部的势力退潮后留下的,他们的官职名还是波斯的称号。问题是中国境内几乎没有出土过罗马币,好像只有两枚,而且还是拜占庭时代的。那我们当然可以理解,中国出口丝,不可能直接卖到罗马,会经过很多中间商,那另一方面也证明了,丝绸之路不是一条大道直接通到罗马。

海上丝路 因此,“海上丝路”一词,我觉得有点中国中心论了,因为印度洋贸易之最大宗者不一定是丝,即时是陆地的丝路也不一定是丝。丝商品可能有两个高峰期,汉代和唐朝有驻军时期,丝是军饷嘛。

丝绸之路与香料之路 因此甚至有人提出丝绸之路和香料之路平分秋色的说法。其实在印度洋贸易中,香料也不一定是最大宗者,可能是布匹,因为丝只有上层贵族才能穿,而一般老百姓穿的都是布匹,布匹是来自印度的。

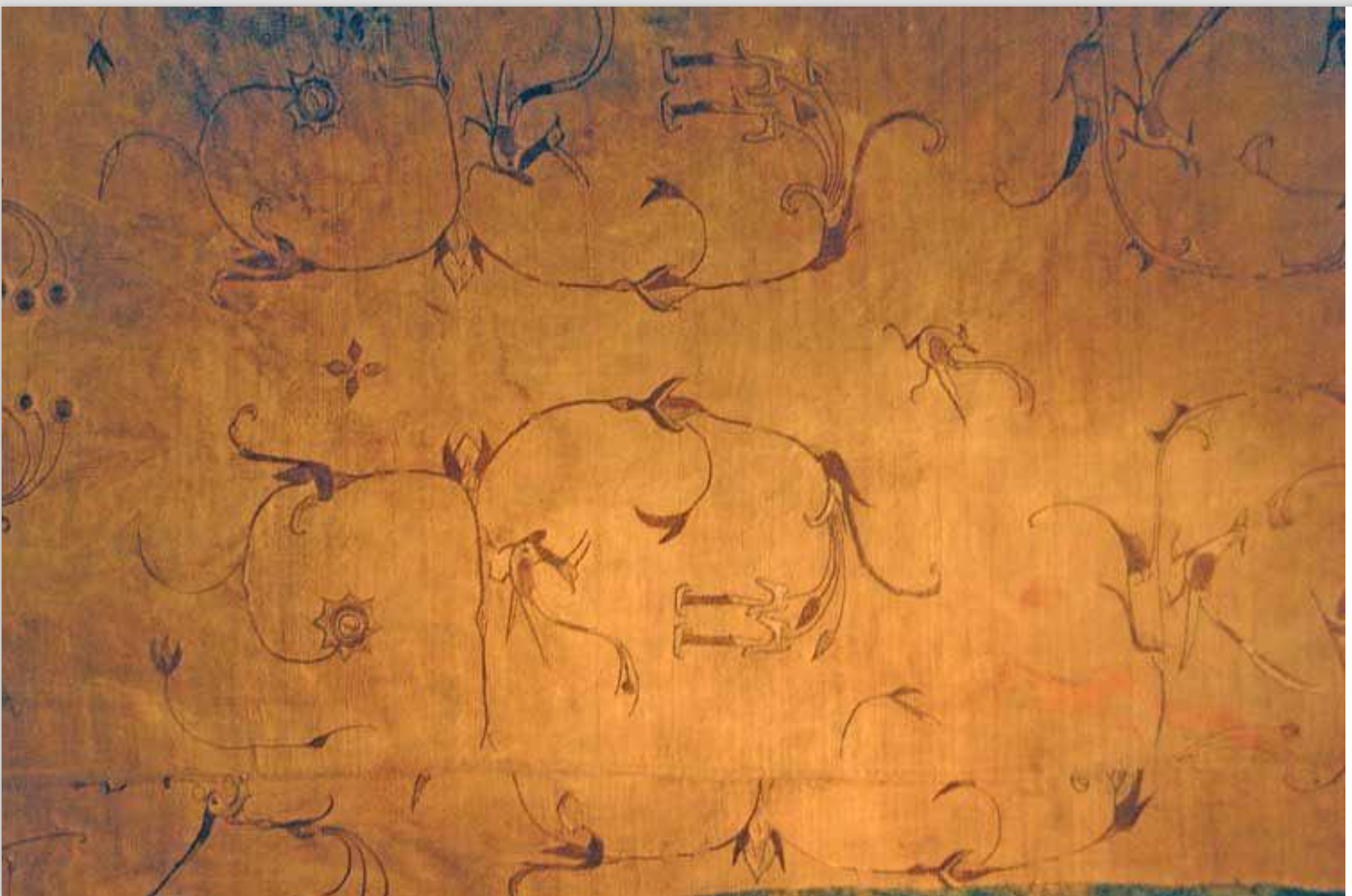

中国丝 7世纪以前,只有中国出产丝,7世纪以后,伊朗和拜占庭也学会了,但是丝的质量不如中国的丝。 外国人称中国人为Chinese,大部分中国人自称“汉人”。广东人会自称“唐人”,因为在唐朝时期广东才兴盛起来。那在洋人眼中,我们都是“秦人”。我们会觉得很奇怪,因为秦朝在中国历史上名声不好,而且寿命只有15年,那这也是拜丝绸之路所赐。

内陆大邑秦那 罗马帝国的《厄里塞雷亚海航行记》里面说,丝来自印度以东的“内陆大邑秦那(Thina)。”奇怪的地方在于,我们也称罗马为“大秦”,这是不是古代希腊的地理观,所谓的东西对称?事实上,以“秦”称呼中国当源自贵霜,后者之先祖乃月氏,彼等不止是秦时对中土友善之游牧民族,且在未西迁前长期定居甘肃一带,当于秦国统一中国之先即以“秦”为中土之统称,当时的“秦”可能是秦国,还不一定是秦朝,随后的改朝换代只是政权更替、无改于国名。那我们变成“秦人”了,也就是Chinese。在横跨欧亚大陆的丝绸之路还未形成前,草原民族已用草原之马交易中土之丝,待秦朝连贯各国的边墙形成一道长城以后,交易始集中于关卡。秦北方边防以匈奴为大敌,故作为战略物资之马匹多与月氏交易所得,那这是没有搬迁以前的月氏。那月氏搬迁以后呢,汉武帝还派张骞去和他们沟通,希望和他们组成一个战线,一起攻打匈奴,那月氏觉得他们现在这里就很舒服,不想再回去了,因此张骞就空手而归。如果张骞早到20年,他到的地方还是一个希腊化王国,叫作大夏,这是亚历山大大帝东征剩下的远征军,张骞是和希腊人失之交臂。 刚刚讲到月氏和秦的交易,现在来讲“丝国“与“马国”的交易。

丝马交易 汉高祖时,汉匈双方以长城为界,汉送匈奴丝绸、米酒和粮食。到汉武帝时,汉朝对匈奴做出反击,汉武帝晚年轮台下罪已诏,因为战争对国家耗损很大,那匈奴单于遣使要汉朝每年缴10000石米酒、5000斛粮食和10000匹丝绸的岁币。在隋唐时代,在突厥与中国的“互市”中,绢马贸易构成最重要的内容。早在隋文帝开皇八年(588),“突厥部落大人相率遣使贡马万匹,羊20000口,驼、牛各五百头,寻遣请缘边置市与中国贸易,诏许之”。中唐以后,唐与回纥之间进行的绢马贸易历经九个皇帝,长达80余年。回纥恃助唐平安史之乱有功,屡次遣使以马换绢帛,每岁来市,以马1匹,易绢40匹——那这就是敲竹杠了——动辄至数万匹马求售,其中有些马是病马和老马。到了宋朝的《澶渊之盟》(1005),宋每年向辽供岁币银100000两,绢200000万匹。至《庆历增币》(1042),宋增岁币金帛200000。当然现在有人的看法是,这不是宋朝的损失,因为宋给了辽之后,辽再去买中土的商品。到了南宋,《绍兴和议》(1141),宋每年向金国缴纳贡银250000万两、绢250000万匹。

渝新欧铁路线 那这个货物量就很大,总比在新疆的几匹骆驼和骡子运输的货品要大,而且这还是不定期的。因此我认为,在经济成本上来说,由私商长途转运(且地多经沙漠)直达欧亚大陆另一端,至今日高铁时代方可想像。一条横贯东西的孔道式“丝路”亦违反常理。真正较安全便捷的长途运载是经由草原,且必须由国家主持。而能满足欧亚大陆各地需求的物流量多半是游牧帝国用马匹与中土交易所得、或中土政权对草原帝国定期纳岁币方能成就的那类规模。因为我们没有任何记载说,中国商人或者粟特商人到中国内地大量收购丝匹,因此通过新疆过去的丝匹似乎只有汉和唐的驻军时代,军饷和每年20万匹的供应量不可同日而语,后者是固定的,如果供应量不固定,市场就会萎缩了。

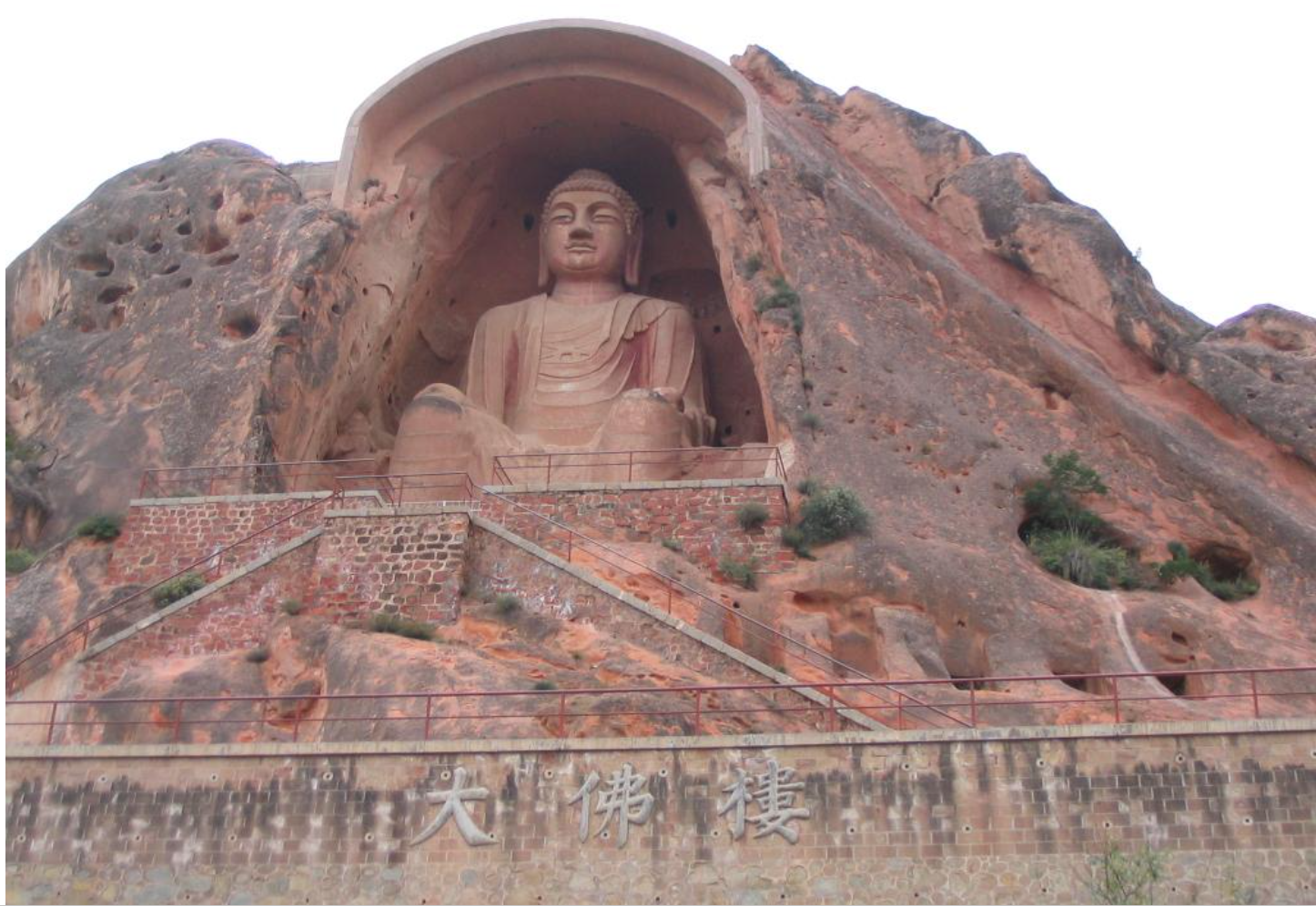

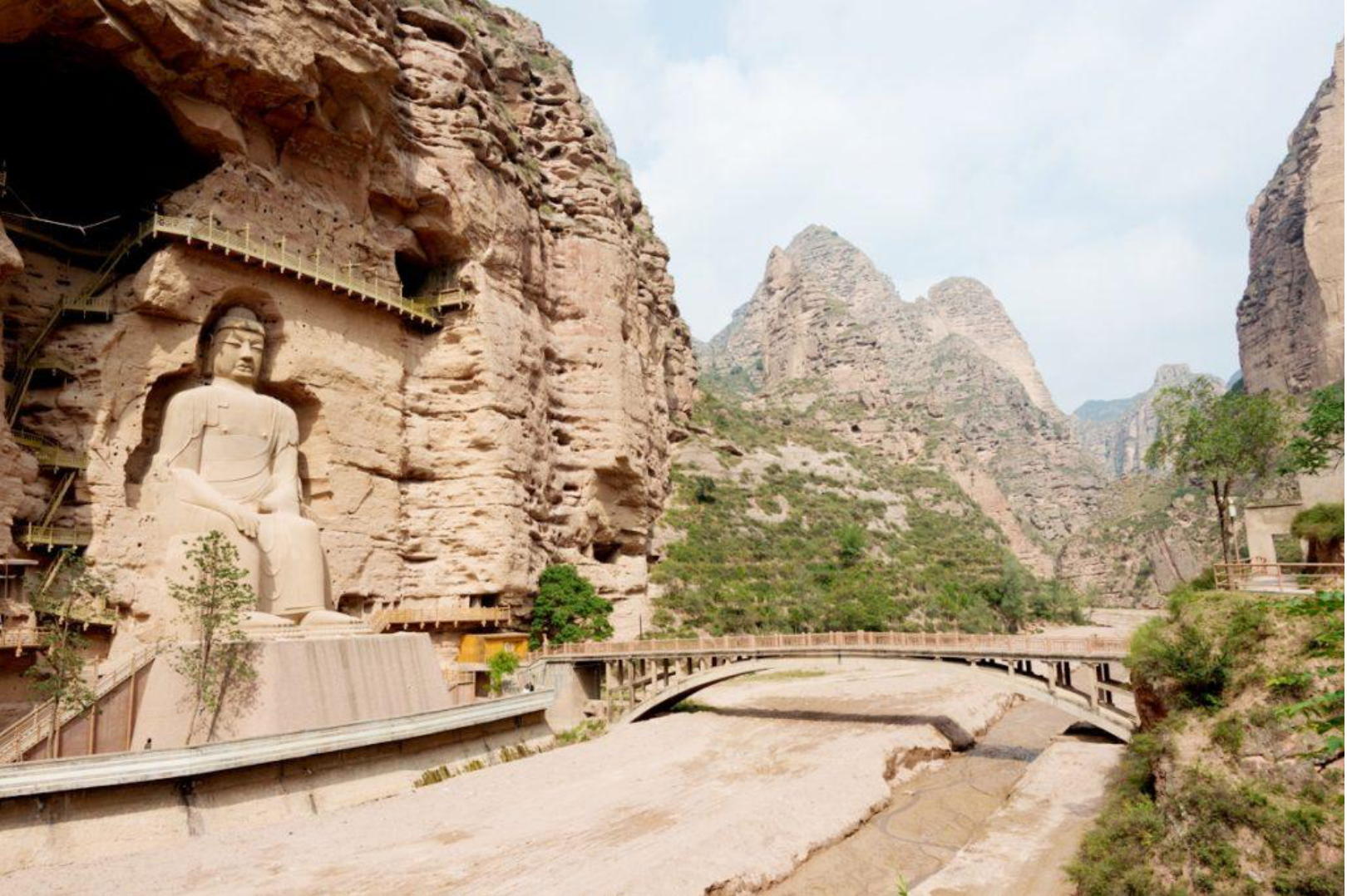

巴泽雷克遗迹 而且很少人注意到,在“西域”的丝路还没诞生前,西伯利亚在公元前5世纪的巴泽雷克(Pazyrk)遗址已出土中国的铜镜和丝织陪葬品。这里应该是之后草原帝国的疆域,不是新疆。如果照《丝路新史》那本书来说,丝绸之路没有什么经济活动,西段根本不存在。我对此不接受,我认为丝的供应是经过草原那里,汉唐时期是从中国的驻军那里供应了一大批,贵霜帝国也可能运到罗马。中国境内那段“丝绸之路”的特点是:文化地标的密集度为各段罕有,可媲美的唯有犍陀罗。什么是文化地标?比方说那里有联合国重点保护的文物遗址。中国的丝从草原分布至欧亚大陆的数量或许是最大的,但草原的丝路不会有须弥山、麦积山、炳灵寺石窟、敦煌、柏孜克里克、克孜尔、热瓦克等文化地标,也没有出土敦煌经卷和吐鲁番文书那样的文化财富,于是文化意义的“丝路”就远远盖过草原的丝路,也盖过经济意义上的丝路。

下面来讲讲文化地标:

须弥山石窟 须弥山石窟位于宁夏回族自治区固原市,是一批开凿于北朝至唐代的石窟的总称;

麦积山石窟 甘肃省天水市麦积山石窟开创于后秦;

炳灵寺石窟 炳灵寺石窟位于中国甘肃省临夏回族自治州,建立于西秦;

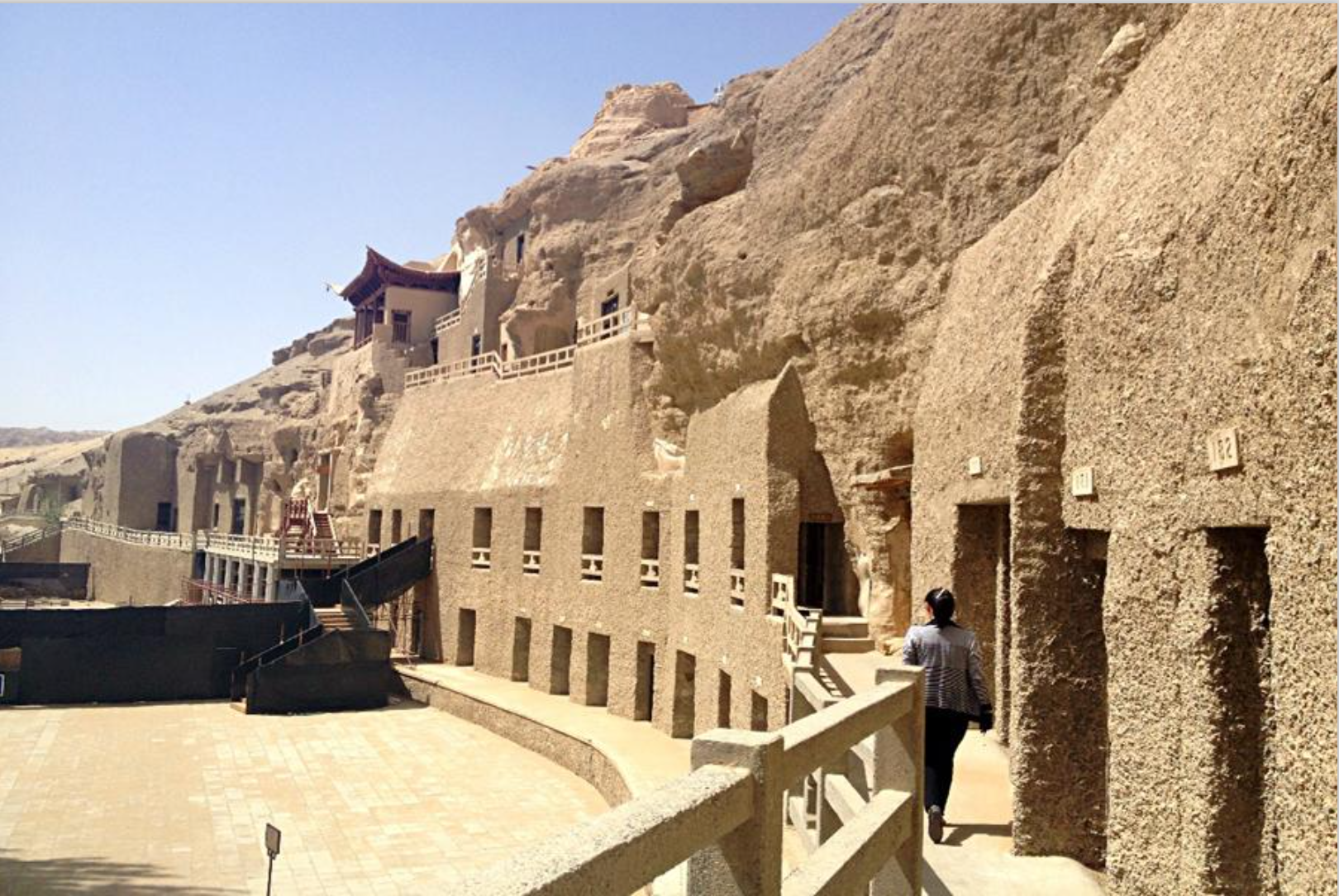

敦煌石窟 敦煌石窟就不用多说了,但我们一般只知道敦煌,它变成一个孤立的现象。

柏孜克里克千佛洞,高昌回鹘国王子穿着长袍和帽子,8-9世纪 柏孜克里克千佛洞,位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市。它始建于南北朝晚期,为高昌地区的佛教中心。其佛洞现存57个,其中40个还存壁画,内容大多描述佛教故事及佛像,其中还有摩尼教洞窟、壁画,是世上少有的保留摩尼教文化场所,因为摩尼教到现在已经没有了。它也是吐鲁番现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟群。

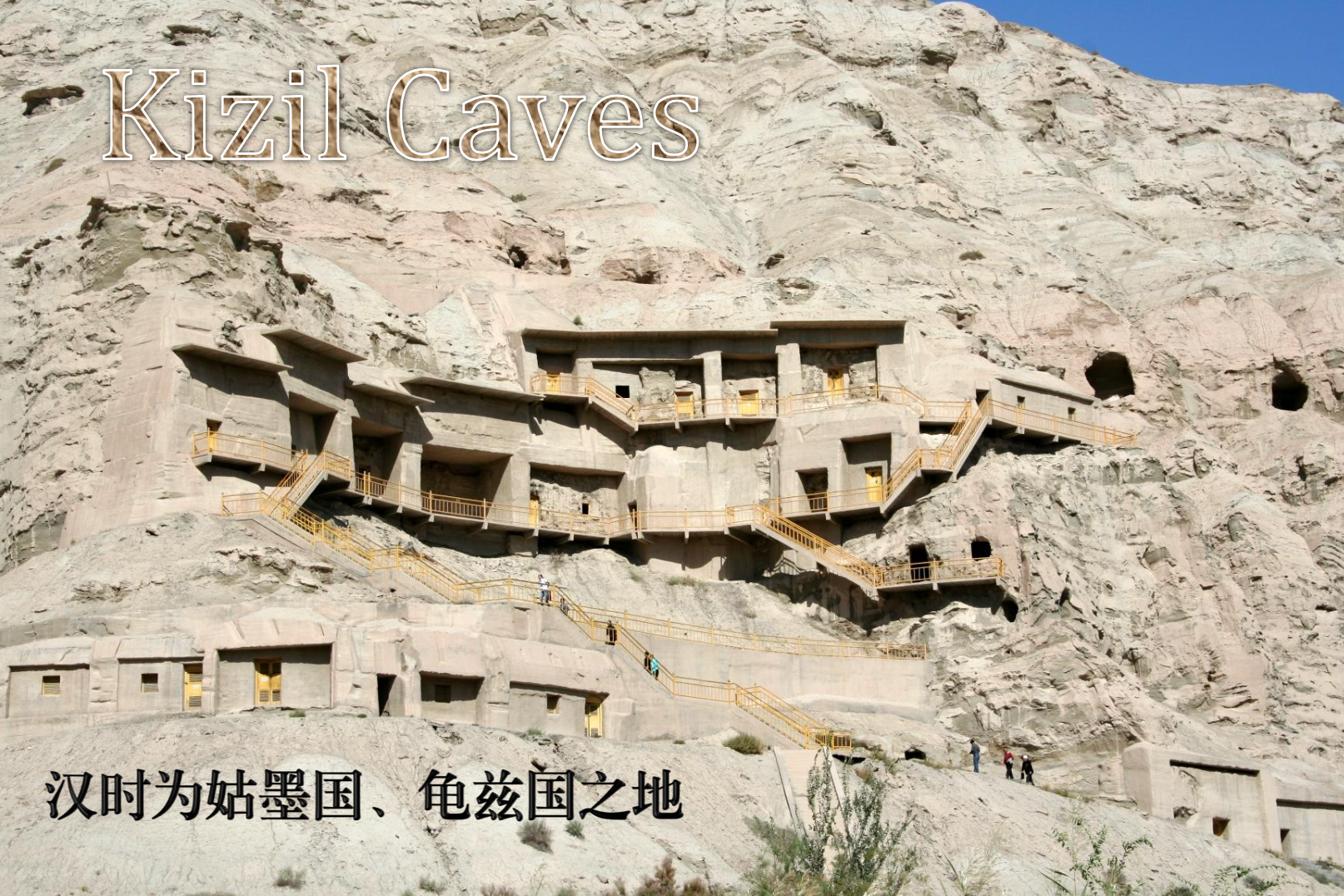

克孜尔千佛洞 更西面的文化地标还有克孜尔千佛洞(Kizil Caves),在汉朝这里是姑墨国、龟兹国之地;

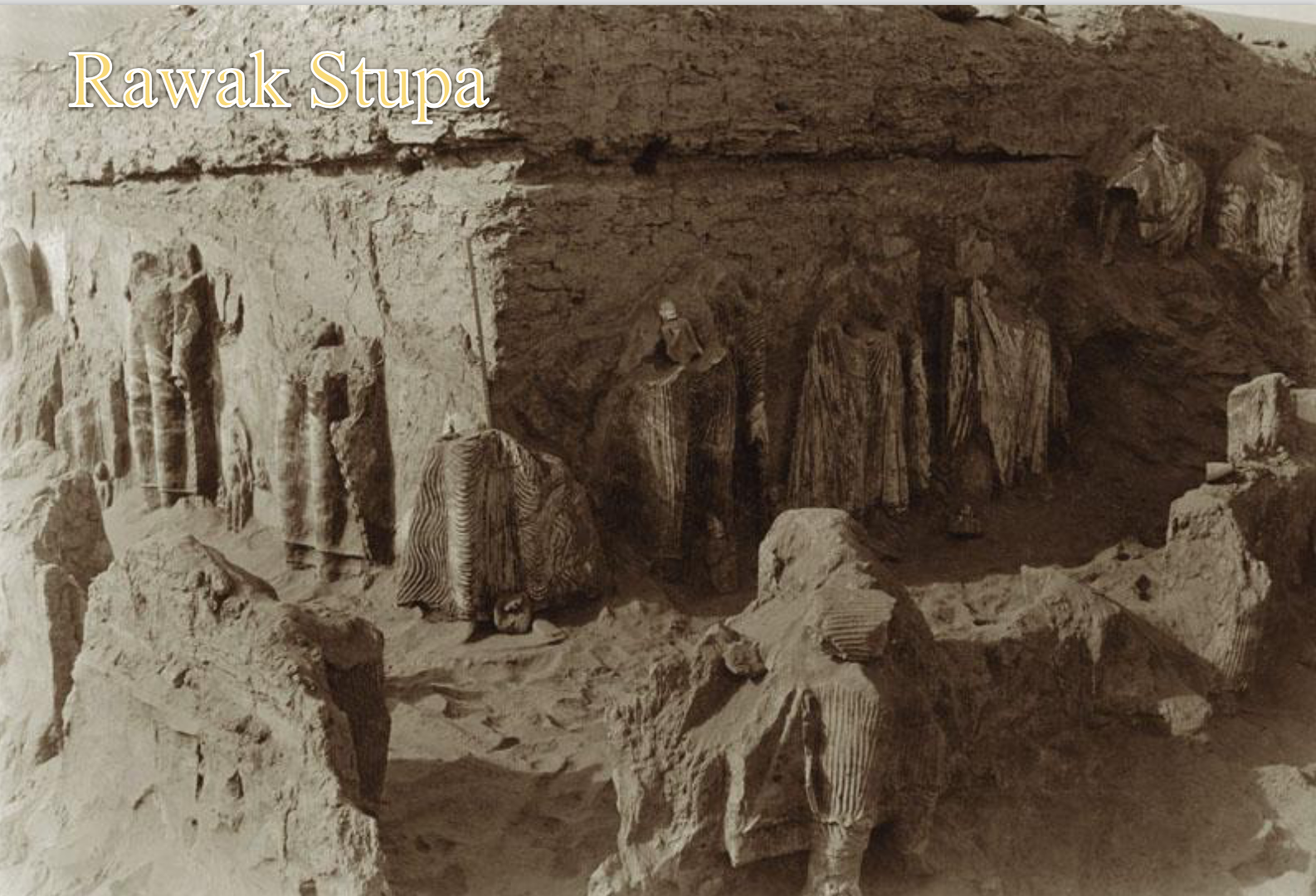

热瓦克窣堵坡遗址 热瓦克窣堵坡遗址(RawakStupa),在今天的新疆和田市北面。

犍陀罗佛教遗址 那我刚刚说在丝绸之路之上,唯一可以和新疆媲美的就是犍陀罗。犍陀罗是哪里?玄奘去印度取经的时候,出了西域就来到这里,沿途都是佛寺和寺院,否则你不可能去求经。这些地方相当于朝圣者的招待所,那你就需要供奉,一般就用丝绸,因为你身上如果不带钱嘛,丝绸就比较容易携带。犍陀罗往西就是巴米扬(Bamiyan),巴米扬就是塔利班炸掉大佛的地方。

风格极其相近 因此我将巴米扬和中国洛阳看作“文化丝路”范围的东西两端,你看在文化意义上,两地的镌刻好像是同一个路数。那这一个范围——你先不要管它是不是丝路——基本上是贵霜佛教的走廊,贵霜受到希腊化“救主论”和形塑艺术的影响。

公元1至2世纪犍陀罗的希腊化佛陀头像。希腊化雕刻的影响使佛陀首次具有人体造型。 印度的佛教本来没有人像,在没有人像以前,多数以三宝、法轮、脚印、空座、空骑代表佛陀。贵霜佛教的人像很像太阳神阿波罗的形象,等于说这一段丝绸之路是受到希腊化和伊朗化的影响。我在《新世界史》(第2卷)第18章《弥勒与弥赛亚》里面讲到,弥勒的崇拜可能混合了Mithra和Maitreya,然后就传到中国,就变成弥勒。不止这样,它还变成一种救主宗教,比方说武则天要篡唐,她要搞一个新兴宗教,她自称“慈氏”,《狄仁杰通天帝国》里武则天巨像就是仿弥勒的佛像。贵霜帝国是用佛法来支持它的王权,叫作转轮王,王就是菩萨和佛的下身。因此中国受到贵霜佛教的影响,才会在南北朝出现皇帝佛、皇帝菩萨,到了武则天就说她是弥勒下生。佛教有很多种,南传佛教是另外一种,今天西藏的佛教是后来从孟加拉过来的。佛教到后来逐渐去印度化,它后面变成丝绸之路的宗教。因此我说丝绸之路的文化意义要比经济意义大。

孙隆基/三辉图书·中信出版社/2017年8月 (责任编辑:范文宣) |